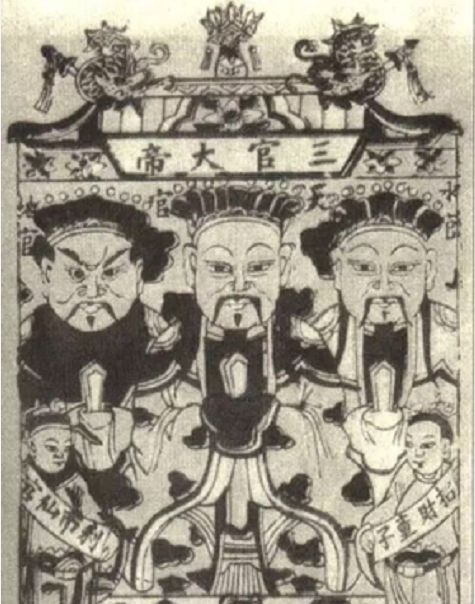

“中元节”源自道教的“三官”之说。三官,又名三元大帝,即上元天官、中元地官、下元水官。天官治理天界,主管赐福;地官治理地下,主管赦罪;水官治理水中,主管解厄。正月十五、七月十五、十月十五是三元大帝的诞辰日。因此,这三个月圆之夜也就逐渐定为上元、中元、下元。

雍正《朔平府志》《朔州志》、光绪《怀仁县新志》《定襄县补志》、民国《马邑县志》等记载:中元节为“地官校籍之辰”。这一天,地府洞开,鬼魂四出,接受地官检校,同时也接受人们供养。有祀者回家接受子孙的祭拜;无祀者由官府统一在厉坛祭祀,或由民间请佛道作法“普度”。

从山西旧志的记载看,中元节与清明节、十月初一并称为三大“鬼节”,但各有侧重,清明节偏于扫墓添土,十月初一偏于焚送寒衣,中元节偏于麻谷荐新。

麻谷荐新

麻谷荐新,也叫秋尝荐新。荐,是进献之意。新,指时令食物。七月十五,秋稼成熟,告祖秋成,并荐新谷,此谓秋尝。秋尝是古代春夏秋冬岁时四祭的一部分,“春曰祠,夏曰杓,秋曰尝,冬曰蒸”。民国《解县志》记载,四时之祭在正月初一(春)、清明节(夏)、七月十五(秋)、十月初一(冬)。

康熙《徐沟县志》载:“献麻谷,曰荐新。”麻是织者所需,谷是耕者所获,用刚秋收的麻、谷祭祀,代表穿和吃,祈祷的是丰衣足食,表达的是慎终追远。麻,最初用糜,后演变为麻秸。

用麻谷祭祀,在山西比较普遍,见之于明清旧志的,有朔平(今朔州)、潞安(今长治)、泽州(今晋城)、平阳(今临汾)等府志,吉州(今吉县)、沁州(今沁县)、霍州、绛州(今新绛)、朔州、辽州(今左权)、保德等10余部州志,怀仁、汾阳、祁县、沁水、武乡、曲沃、河津等40余部县志。

天镇、定襄、盂县、高平、夏县等地,将麻谷先插挂于门再祭墓。康熙《夏县志》载:“先期插麻谷于门,至日,祀先祖。”

阳城等县演变为以蒸制的麻谷等花馍代替。同治《阳城县志》载:“中元抟面,肖麻谷人物各形,竞祀田祖。”

在应州(今应县)、永宁(今吕梁市离石区)、平定等州和繁峙、左云、平遥、寿阳、翼城、安泽等县,祭献所用的物品还包括新收成的瓜果蔬菜,以及酒馔、酒脯、蒸面羊、酵饼等。应州等地进献鲜果,乡宁等县称中元节为“瓜果祭”。

有的地方,族人祭后聚饮,联络宗族,凝聚亲情。乾隆《兴县志》载:“或置酒请族人共饮,犹有尊祖睦族之意。”民国《临县志》载:“间有置酒食聚族共饮者。”

拜坟祀先

过中元节,山西从南到北大多数地方都上坟祭拜,朔平府、怀仁等县称为“致祭先茔”,河曲、翼城等县称为“祭于茔兆……如清明仪”。说明在这些地方,中元节的重要性可以比肩清明节。

但在芮城、襄陵(今属襄汾)等个别县,中元节只在祠堂或家中祭祀,不上坟。《襄陵县新志》称:“祭于寝。”寝,指正屋。

汾阳、灵石、武乡、沁州、霍州等地,有的村上坟,有的村不上。民国《新绛县志》称,只有县城及附近少数村庄“祭于墓田”,其余村庄只在清明节才“拜墓一次”。

大同等县上坟不限于当天,道光《大同县志》载:“中元节,祭墓亦自初一日起至十五日止。”广灵等县提前一天采好麻谷,在家供献时令蔬食,次日去祭坟。寿阳等县是新葬亲者三年内都算“上新坟”,要提前一天进行。

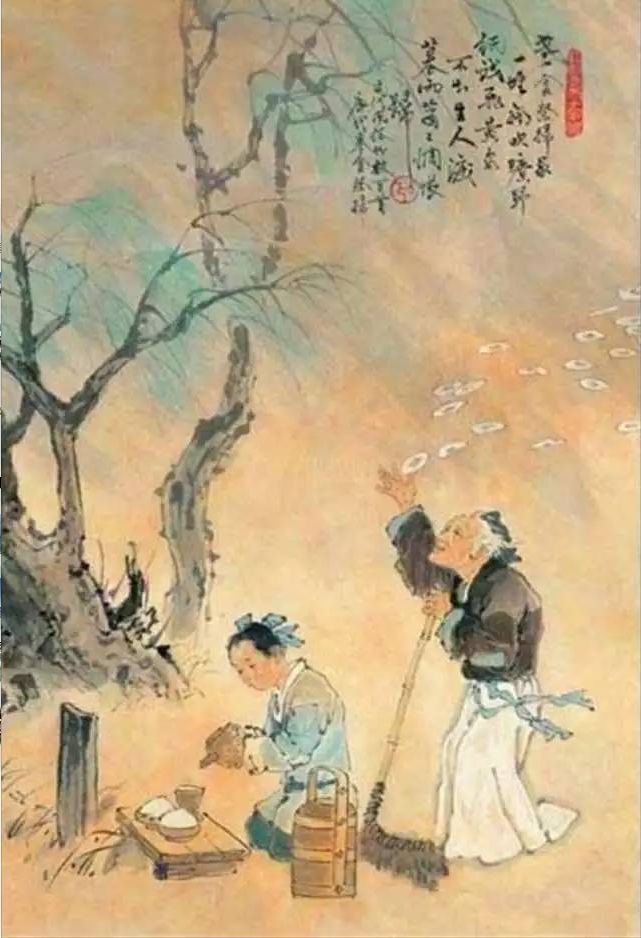

中元节,有的地方还要夜哭。光绪《平遥县志》记载,白天上坟,晚上“夜哭于门外”。光绪《天镇县志》载:“其夕,哭声倾城。”民国《马邑县志》载:“流民小户无坟墓者,夜焚纸钱于巷口,哭泣之声相闻。”

田间挂谷

不少县要在田间禾苗悬挂纸旗、纸幡、纸马,统称“挂谷”或“挂谷彩”。挂谷要选择地里最高、最茂密的谷穗。

清徐、太谷、沁县、沁源、忻县(今忻州市忻府区)、五台、襄汾、汾阳等县挂花纸或纸马,以祈丰收。光绪《清源乡志》、民国《太谷县志》载:“农人于禾苗上挂花纸,以祈秋收。”道光《太平县志》、光绪《汾阳县志》载:“七月十五日,先一日,挂纸马于田间,以祈秋收。”

乡宁、平定、永和等县挂纸旗,以禳除冰雹。乾隆《乡宁县志》载:“农家制纸幡,挂禾上,谓禳冰雹。”纸幡,即五色纸旗。光绪《平定州志》载:“剪彩纸成缕,挂田禾上,以为避雹灾。”

寿阳、和顺等地挂彩纸,以辟虫害。光绪《寿阳县志》载:“剪彩为缕,挂于田禾上,以为辟雹灾,或曰辟五花虫。”民国《重修和顺县志》载:“农人剪五色纸,挂地禳虫。”

沁源、河曲、原平、盂县等县挂纸钱。光绪《续修崞县志》载:“田中挂纸,谓之挂黄钱。”光绪《盂县志》载:“剪纸为缨络,悬诸田间,名曰挂地头钱。”

万荣等县送纸果和纸灯笼于祖坟,象征照耀亡人前程。老人亡故未满三年者,这天要换孝服。

蒸面羊面人

“蒸面羊”的习俗,来源于“羊羔跪乳”的民间故事,这个故事在山西、河北等北方地区深入人心。最初是姥姥、舅舅给外甥送活羊,告诫要感谢母亲的哺育之恩。后演变成蒸面羊,送羊的人也扩展成长辈送晚辈,甚至兄弟姐妹互送。

“蒸面人”的习俗,来源于“麻祜(hù)吃小孩”的传说。同治《河曲县志》载:“俗传,隋麻祜食小儿,民间以面作人形代之,故中元节亲戚相酬,有送面人者,至今相沿不改。”麻祜,也称麻叔谋,是隋朝负责开凿京杭大运河的督工,凶残暴戾,喜好偷食小孩,经常派人夜出偷掠,村民惶恐。若有小孩夜哭不止,便以“麻祜子要来了”吓唬。久而久之,“麻祜子”便成了专门残害儿童的凶神恶煞的代名词。

“民间以面作人形代之”,与古代用木制或陶制的俑人代替真人殉葬的作法,寓意相同,都是推门入桕、移祸遣害。

定襄、寿阳、昔阳、陵川、沁水等县蒸面羊、面人供神祭祖。光绪《定襄县补志》载:“供神有蒸面羊、面猪等类。”光绪《寿阳县志》载:“蒸面为羊,荐家神及场神、河神。”

左云、马邑、怀仁等县戚友相馈送。光绪《左云县志》、民国《马邑县志》载:“以麦面蒸羊形、孩提状,曰面羊、面人,互馈戚之卑幼。”光绪《怀仁县新志》载:“作面美人,高尺许,相馈送。”

岳阳县(今安泽)赠牧羊人。民国《新修岳阳县志》载:“彩蒸面羊及谷穗等花样,以遗孩童及牧人。”赠牧人的习俗,仅见于此。

平定等县送出嫁的姑娘。《平定州志》《盂县志》载:“以面做羊像,蒸熟送女家。”

长治、屯留、潞城等县赠外甥。乾隆《长治县志》、光绪《屯留县志》《潞城县志》载:“造面羊以馈女氏。”这些赠外甥的地方,一般都有出嫁闺女归宁(回娘家)的习俗。民国《沁源县志》载:“新嫁女子多归宁。”民谣曰:“割罢麦子打罢场,谁家闺女不瞧娘?瞧娘不是瞧娘,是给孩子要羊。”

官府祭厉

厉,也称厉鬼,指尸体无人埋葬也无后人祭祀的孤魂野鬼。古人认为,孤魂野鬼的魂魄会危害生者,称为“厉害”。这也是“厉害”一词的最初含义。

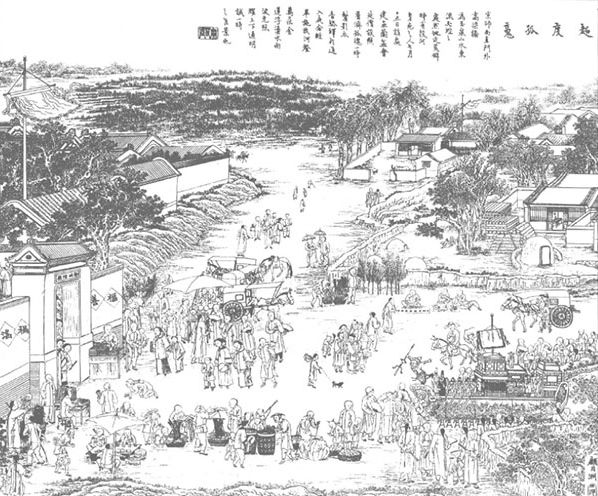

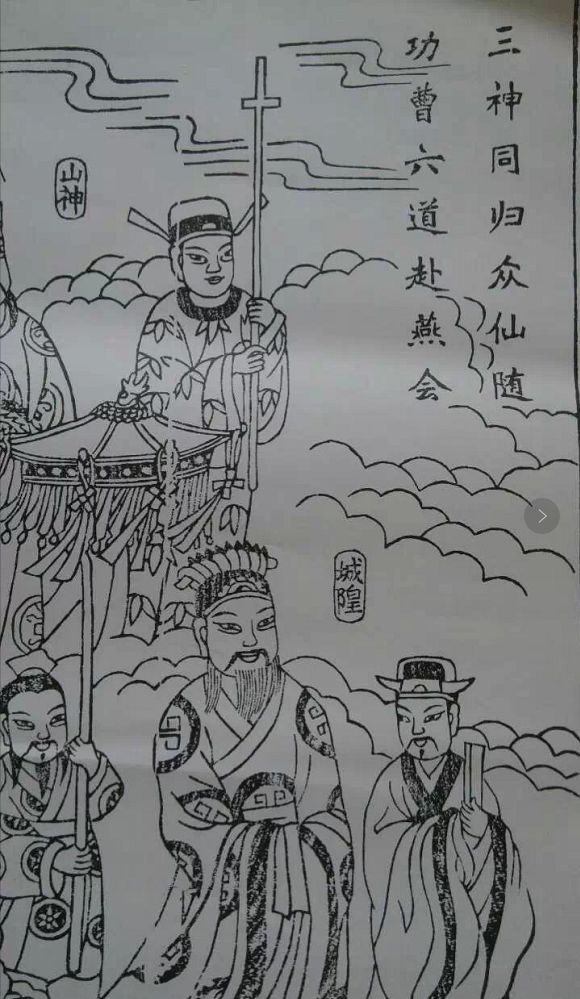

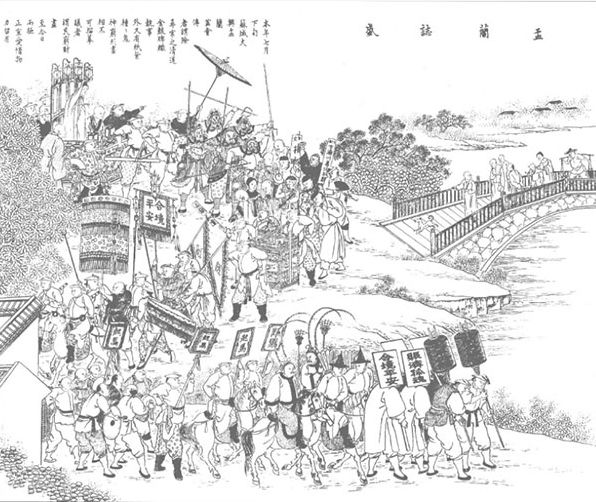

古人希望通过对无主孤魂的祭祀,达到对亡灵的安抚和对生者心理的抚慰,这种祭祀称为“祭厉”,属于国家祭祀体制。在地方上,由省、府、州、县统一组织,各级长官主祭,恭请城隍神出城门主持,所以百姓也称之为“城隍出巡”。同治《阳城县志》载:“城隍神出巡如清明仪。”

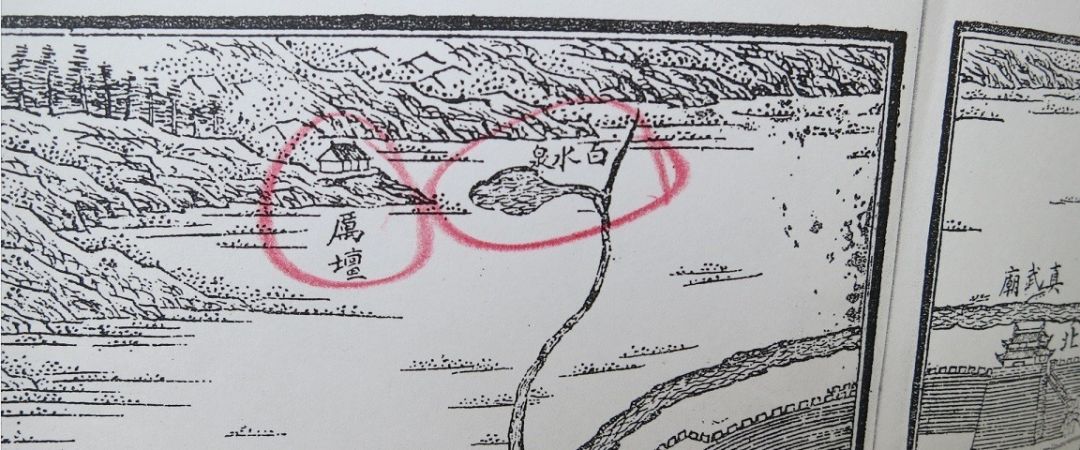

祭厉的场所,称为“厉坛”。山西各府、州、县都建有厉坛,一般位于城的北郊。府、州称“郡厉坛”,县称“邑厉坛”,里社称“乡厉坛”。乾隆《蒲州府志》载:“每里立乡厉坛,以祀无祀鬼神,州旧共八十七坛。”

蒲州府志,霍州、绛州等州志,马邑、广灵、偏关、汾西、阳城、乡宁、闻喜、绛县等30余部县志,都记载有中元节祭厉。

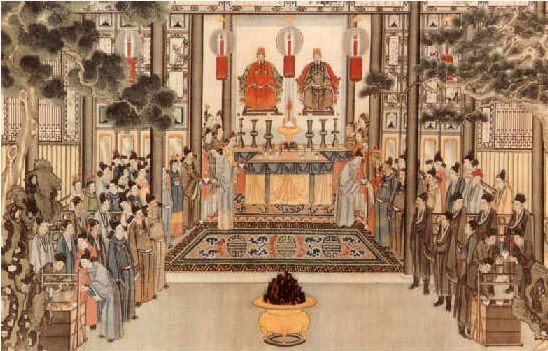

祭前三日,州县长官斋戒、沐浴、更衣(常服)后,到城隍庙进香,焚烧《告城隍文》,恳请城隍神发号施令,勾摄一境之内的无祀鬼魂到祭厉的那天都到厉坛去享用祭品。算是提前请示,好让城隍神有所准备。

中元节当天,州县长官再先到城隍庙迎接城隍神。城隍神一路出巡,到达北门外的厉坛。在厉坛上设立城隍神位,先以一猪、一羊祭祀城隍神。在坛下左右设立无祀鬼神坛,上书“本府境内无祀鬼神”,再用两猪、两羊以及三石羹饭、数百具冥衣铺设在各鬼神位前。

祭祀时辰为晡时,即下午三时至五时。礼官高唱“执事者各就位”“陪祭官各就位”“主祭官就位”,赞行一跪三叩礼,礼毕平身。主祭官跪到神位前,三献酒,俯伏,兴,平身,复位。恭读祭文。读毕,又一跪三叩,焚祭文并纸钱,祭礼结束。由典史护送城隍还庙安神。

雍正《猗氏县志》、道光《太平县志》、同治《浮山县志》、光绪《永济县志》《榆社县志》等,记载祭仪、祭品及祭文颇详。

盂兰盆会

依照佛家的说法,阴历七月十五佛教徒举行“盂兰盆法会”,供奉佛祖和僧人,超度六道苦难众生,以及报谢父母长养慈爱之恩。

盂兰盆是梵语。盂兰是倒悬,盆是救器,所以盂兰盆的意思是用来救倒悬痛苦的器物,衍生为:用盆子装满百味五果,供养佛陀和僧侣,以拯救入地狱的苦难众生。

盂兰盆会,来源于佛经中的“目犍连救母”。释迦牟尼的弟子目犍连(简称目连),以神通第一著称。其母生前做了很多坏事,死后在地狱中变成饿鬼受苦。目犍连运用神通将饭菜拿给母亲食用,可是饭一到母亲口边就化为焰灰。目犍连向释迦牟尼哭救。释迦牟尼说:你母罪恶深重,若想救母,必须集合众僧的力量,于每年七月中以百味五果置于盆中,虔心供养十方大德僧众,靠他们共同的威力才能救母脱离苦难。目犍连如法行事,其母终得解脱。京剧、蒲剧等《目连救母》说的就是这个故事。故事劝人向善、劝子行孝。

据《佛祖统纪》记载,南北朝时期梁武帝即开始设坛举行盂兰盆法会。以后历代多遵佛制。

永宁州、沁州等州志,武乡、永和、汾阳等县志,都有盂兰盆会的记载。康熙《永宁州志》载:“僧舍设斋,陈水陆为人荐亡,名曰盂兰盆会。”

潞安府及所辖的长治、壶关等县,还有类似超度的“追荐”。乾隆《长治县志》记载:家家户户从寺庙请来题有“目莲救母”四字的“浮屠疏”,上书祖考姓名,供于木主前,修斋诵经,至晚在门外烧化,用菜汤浇送。可谓是盂兰盆会的家庭版。

其他节俗

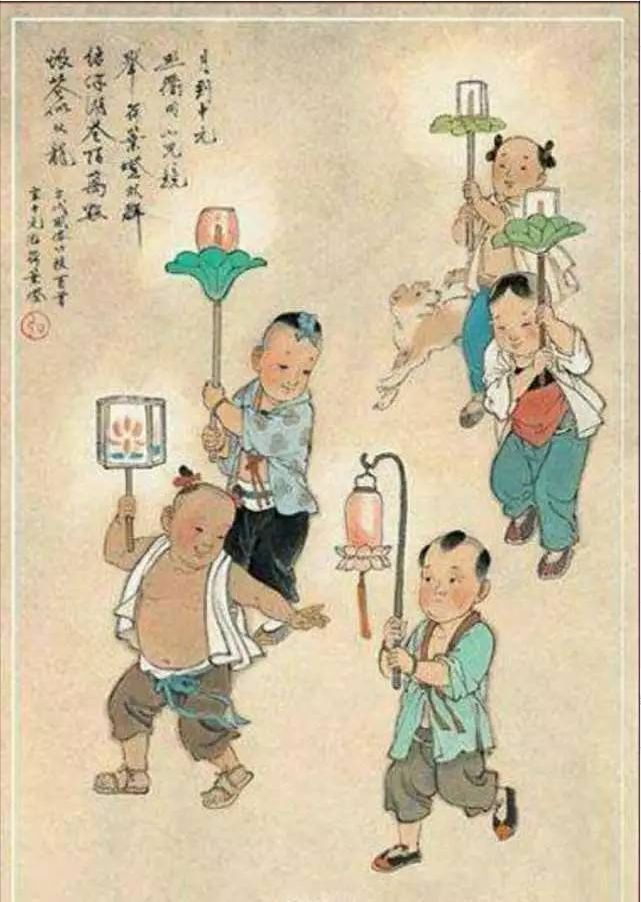

放河灯 起源于盂兰盆会,漂放河灯,追祭祖先,超度亡灵。万历《河曲县志》记载,每年七月十五前后三日,由黄河船工组织河路社举办河灯会,历时三天,在黄河边漂放河灯,僧人诵经、八音吹奏鼓乐,以超度水中亡灵,民间称为迎神送鬼节。乾隆十六年(1795),县城西门外黄河古渡口建禹王庙,搭古戏台,此后又增加了河灯祭禹仪式。如今,河曲河灯会已成为晋、陕、蒙交汇地区影响很大的民俗节目,是第一批山西省级非物质文化遗产、第二批国家级非物质文化遗产。

送寒衣 在山西旧志中,中元节在街边巷口、庭堂宅院“焚楮”(烧纸钱)的记载比比皆是,但送寒衣却不多见。因为送寒衣有专门节日,即十月初一。中元节送寒衣,只见于潞安府(辖今长治、晋城)所属州县。乾隆《潞安府志》《长治县志》、道光《壶关县志》载:“荐麻谷于先祖,以楮帛制为寒衣,焚化之。”

演剧酬神 有庙必有会,有会必酬神,酬神必唱戏。山西神庙的大殿或献殿正对面一般都建有戏楼(戏台),“山乡庙会流水板整日不息,村镇戏场梆子腔至晚犹敲。”山西较大的庙会有灵石介神庙会、交城狐神庙会、沁水县中村庙会、浮山县城隍庙会。嘉庆、民国《灵石县志》载:“是日,东乡介庙(祀介子推)香火会演剧酬神,邻近各邑居民前往与会者络绎不绝。”光绪《交城县志》载:“报赛灵弼忠惠利应狐侯庙(祀晋大夫狐突)。”狐侯因求雨辄应被民间尊为雨神。光绪四年(1878)山西大旱,巡抚曾国荃到交城北门外狐侯庙求雨,即此。

祭魁星 魁星是中国古代神话中主宰文章兴衰的神,在儒士学子中地位崇隆。山西很多地方都建有祭祀魁星的魁星楼(奎星楼),香火鼎盛。中元节祭魁星,与祭鬼毫无瓜葛,在山西旧志中也仅见于《大同府志》《永和县志》。乾隆《大同府志》载:“士大夫祭奎星于南郭外。”民国《永和县志》载:“士祭魁星。”